VMwareのネットワーク確認

VMwareのネットワーク環境を確認します。「接続」の「VMware Network Adapter VMnet8」をクリックします。「VMware Network Adapter VMnet8の状態」ダイアログで「プロパティ」をクリックします

「VMware Network Adapter VMnet8のプロパティ」ダイアログで「インターネット プロトコル バージョン 4(TCP/IPv4)」を選択して「プロパティ」をクリックします。

表示されたIPアドレスをメモします

VMwareのネットワーク共有

「ローカルエリア接続」をクリックします

「ローカルエリア接続の状態」で「プロパティ」ボタンをクリックします

「ローカルエリア接続のプロパティ」の「共有」タグを開いて、「ネットワークのほかのユーザに、このコンピュータのインターネット接続をとおしての接続を許可する」にチェックします

「ホームネットワーク接続」で「VMware Network Adapter VMnet8」を指定します

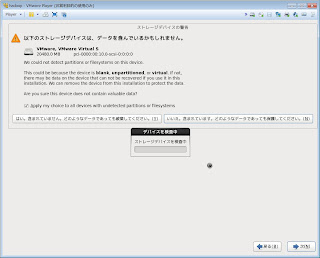

「OK」を押すと何やら警告めいた画面が出ますが、ひるまずに閉じます。

CentOSのネットワーク設定

ゲストOSでrootユーザでログインします。

hadoop login:root Password: Last login: ... [root@hadoop ~]#

ネットワーク設定のため、ifcfg-eth0をviで開きます

[root@hadoop ~]# vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0

ほとんど何も書かれていないので、[i](insert mode)して、以下の設定を記載し、[Esc]+[:wq]で書き込み終了します(ボールドが変更する箇所)

DEVICE="eth0" BOOTPROTO=static HWADDR="xx:xx:xx:xx:xx:xx" IPADDR=192.168.137.101 NETMASK=255.255.255.0 NETWORK=192.168.137.0 GATEWAY=192.168.137.1 BROADCAST=192.168.137.255 NM_CONTROLLED="no" ONBOOT="yes" PEERDNS="no"

DNS設定のため、/etc/resolv.confをviで開きます

[root@hadoop ~]# vi /etc/resolv.conf

何も書かれていないので、[i](insert mode)で設定を記載して、[Esc]+[:wq]で書き込み終了します

nameserver 192.168.137.1

ネットワークを再起動します

[root@hadoop ~]# /etc/rc.d/init.d/network start

ifconfigでネットワーク確認します

[root@hadoop ~]# ifconfig

eth0 Link encap:Ethernet HWaddr xx:xx:xx:xx:xx:xx

inet addr:192.168.137.101 Bcast:192.168.137.255 Mask:255.255.255.0

inet6 addr: fe80::20c:29ff:fe16:27c3/64 Scope:Link

UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1

RX packets:697 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0

TX packets:178 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0

collisions:0 txqueuelen:1000

RX bytes:79044 (77.1 KiB) TX bytes:17405 (16.9 KiB)

lo Link encap:Local Loopback

inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0

inet6 addr: ::1/128 Scope:Host

UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1

RX packets:53 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0

TX packets:53 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0

collisions:0 txqueuelen:0

RX bytes:4928 (4.8 KiB) TX bytes:4928 (4.8 KiB)

Tera Termから接続

ホストOS(Windows)で「Tera Term」を起動します。ホストにCentOSのIPアドレスを指定し、サービスを「SSH」を指定して「OK」をクリックします。

「セキュリティ警告」が表示されますが、ひるまずに「OK」をクリックします。

ユーザ名を「root」、パスフレーズにパスワードを指定して「OK」をクリックします

無事接続されました。おめでとうございます。

Proxy経由でyum,wget

Proxyが設定されているネットワーク環境の場合、yum.confで設定する必要があります。yum.confをviで開きます

[root@hadoop ~]# vi /etc/yum.conf

proxyのhost(proxy.yourcompany.com)とport(8080)を以下のように記述します

proxy=http://proxy.yourcompany.com:8080

yum updateでOSをアップデート

[root@hadoop ~]# yum update

盲目的にyes

Is this ok [y/N]: y

どんなことがあっても盲目的にyes

警告: rpmts_HdrFromFdno: ヘッダ V3 RSA/SHA1 Signature, key ID c105b9de: NOKEY Retrieving key from file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-CentOS-6 Importing GPG key 0xC105B9DE: Userid : CentOS-6 Key (CentOS 6 Official Signing Key)Package: centos-release-6-2.el6.centos.7.x86_64 (@anaconda-CentOS-201112091719.x86_64/6.2) From : /etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-CentOS-6 Is this ok [y/N]: y

しばらくしたら終わります。

udev.x86_64 0:147-2.46.el6 upstart.x86_64 0:0.6.5-12.el6 util-linux-ng.x86_64 0:2.17.2-12.9.el6 vim-minimal.x86_64 2:7.2.411-1.8.el6 xfsprogs.x86_64 0:3.1.1-10.el6 yum.noarch 0:3.2.29-40.el6.centos yum-plugin-fastestmirror.noarch 0:1.1.30-14.el6 zlib.x86_64 0:1.2.3-29.el6 Complete!

wget をインストールします

[root@hadoop ~]# yum -y install wget

wgetのProxyを設定するため、wgetrcをviで編集します

[root@hadoop ~]# vi /etc/wgetrc

http_proxyの行を追加します

# You can set the default proxies for Wget to use for http, https, and ftp. # They will override the value in the environment. #https_proxy = http://proxy.yoyodyne.com:18023/ #http_proxy = http://proxy.yoyodyne.com:18023/ #ftp_proxy = http://proxy.yoyodyne.com:18023/ http_proxy = http://proxy.yourcompany.com:8080/ https_proxy = https://proxy.yourcompany.com:8080/ ftp_proxy = http://proxy.yourcompany.com:8080/

次回に続く